現在は発売前となっています。Amazonでの予約販売を開始しました。発売後はうつのみや直営店、トーハン書店、日販系書店での販売予定。【冊数に限りがあります】

Amazonで予約登録金沢駅は明治31年(1898)に創立した。創立前の金沢駅の場所はいくつかの屋敷が立ち並んでいたが、荒野の広がる金沢の町外れであった。100年近く経った現代の金沢駅は荒野とは程遠く発展し"金沢の玄関"となっている。まさに金沢の顔としての役割を果たしている。そのため、この100年で"金沢で最も変化の激しい場所"がこの金沢駅である。

明治31年。金沢駅に現れたのは海外製の蒸気機関車。多くの人にとって初めて触れる"海外"だった。明治33年(1900)には金沢では早い段階で金沢駅に電気が通され、明治の金沢駅には時代の最先端が集まっていた。大正時代になると北陸線 金沢駅-敦賀駅を経由してヨーロッパへの道が開かれ多くの人が金沢駅から海外へ向かい、昭和に入ると国内の観光が盛んとなり金沢駅前に金沢を紹介する施設である金沢市観光会館が設置された。戦後はR.T.Oという名の進駐軍が金沢駅の一部を接収、金沢駅ではアメリカ兵との接点があった。平成に入ると北陸の念願であった北陸新幹線が開通し、国内のみならず海外から多くの観光客が新幹線を利用し金沢を訪れるようになった。町外れにあった金沢駅は100年近くの時を経て荒野から金沢の玄関となったのである。

金沢駅は海外から輸入された最先端に触れる場所であり、金沢駅は海外へ向かう玄関であり、海外から観光客を迎える玄関である。すなわち金沢駅の歴史を知ることは「世界と金沢の関係を知ること」なのである。

本書は時代の変化の中心であった金沢駅の変遷をまとめたものである。金沢駅の姿は明治31年の創立時から令和の現在まで時代の隙間なく写真が残されており、その変遷を写真で知ることができるのである。北陸新幹線開業から10年目の令和7年(2025)に合わせて本書を出版した。次の時代の金沢を作るために、金沢駅の歴史を知り、世界との関係を知り、金沢を次の時代につなげたい。

2025年3月

金沢駅のゆくたて 著者 小西裕太

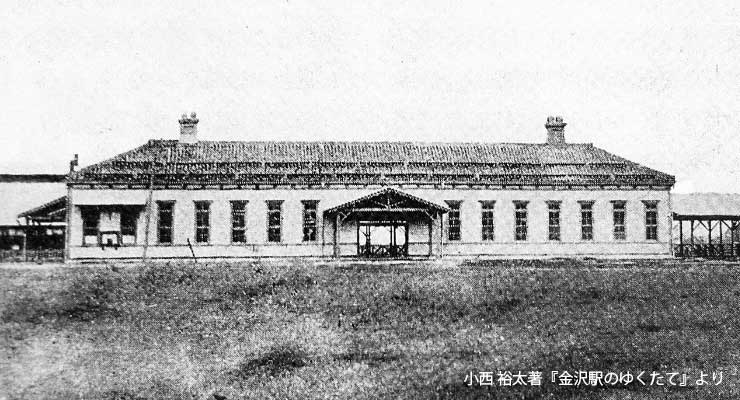

初代金沢駅は明治31年(1898)の金沢駅創立時に完成したもの。ライトグリーンの木造建てだった。この建物は昭和26年(1951)11月29日の二代目金沢駅の建設開始とともに姿を消した。

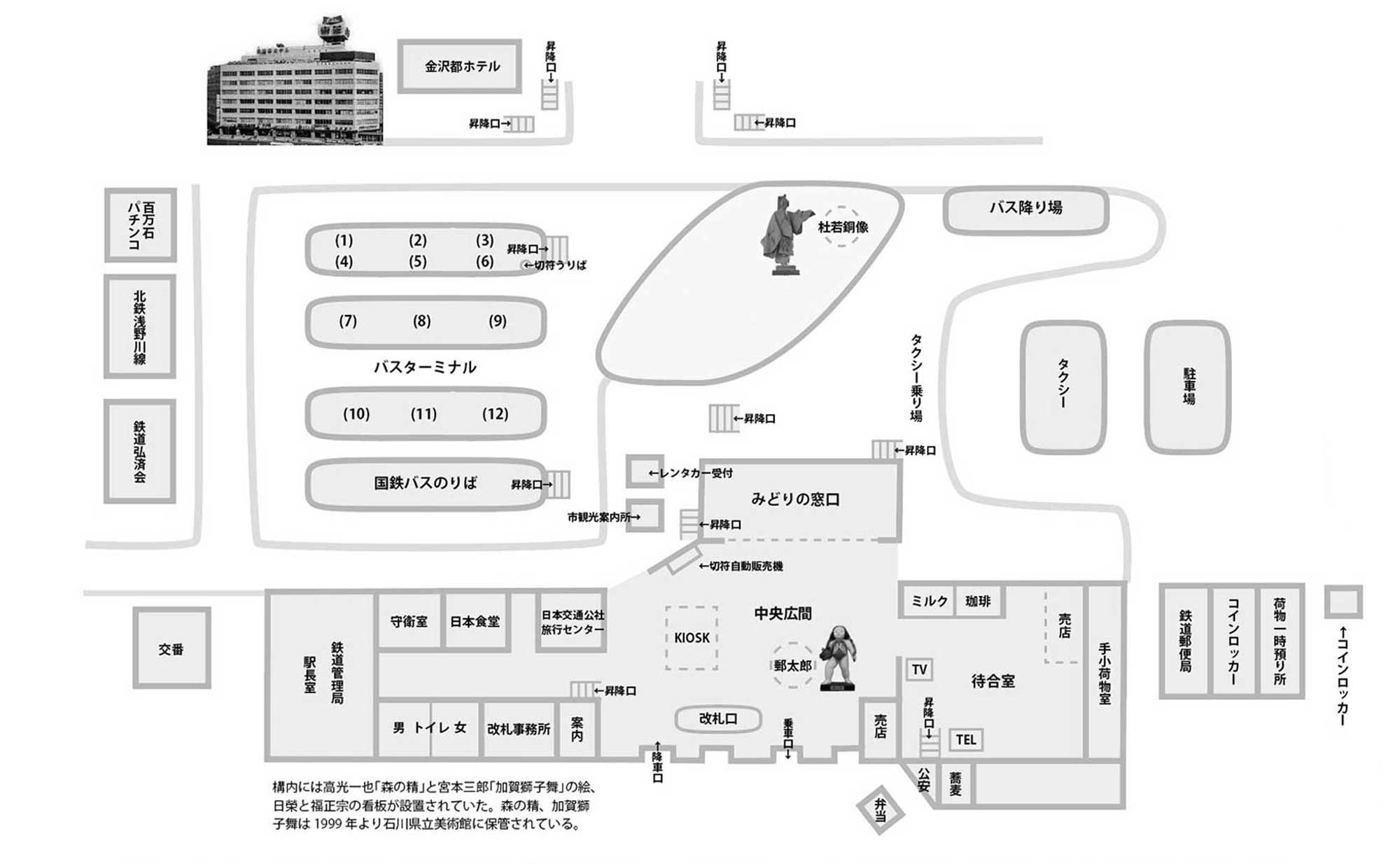

二代目金沢駅の竣工は昭和27年(1952)7月25日(落成式は27日)この建物は平成2年(1990)新幹線開業の先駆けとなる高架化工事完成とともに三代目駅舎にバトンタッチした。

現在の金沢駅は三代目の金沢駅である。この金沢駅は平成2年(1990)の高架化工事とともに完成。鼓門・もてなしドームは平成17年(2005)に完成した。2025年でちょうど20年目を迎える。

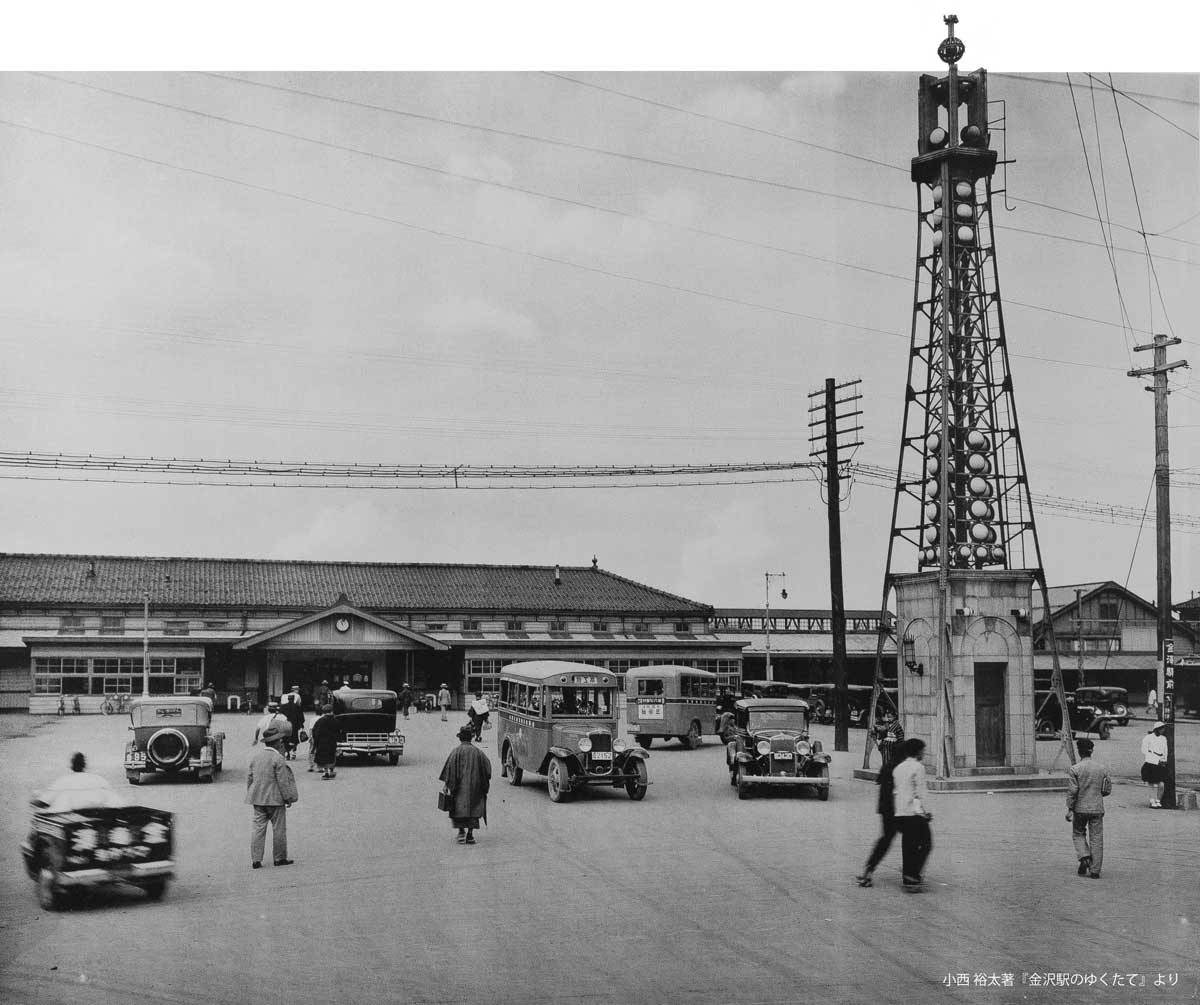

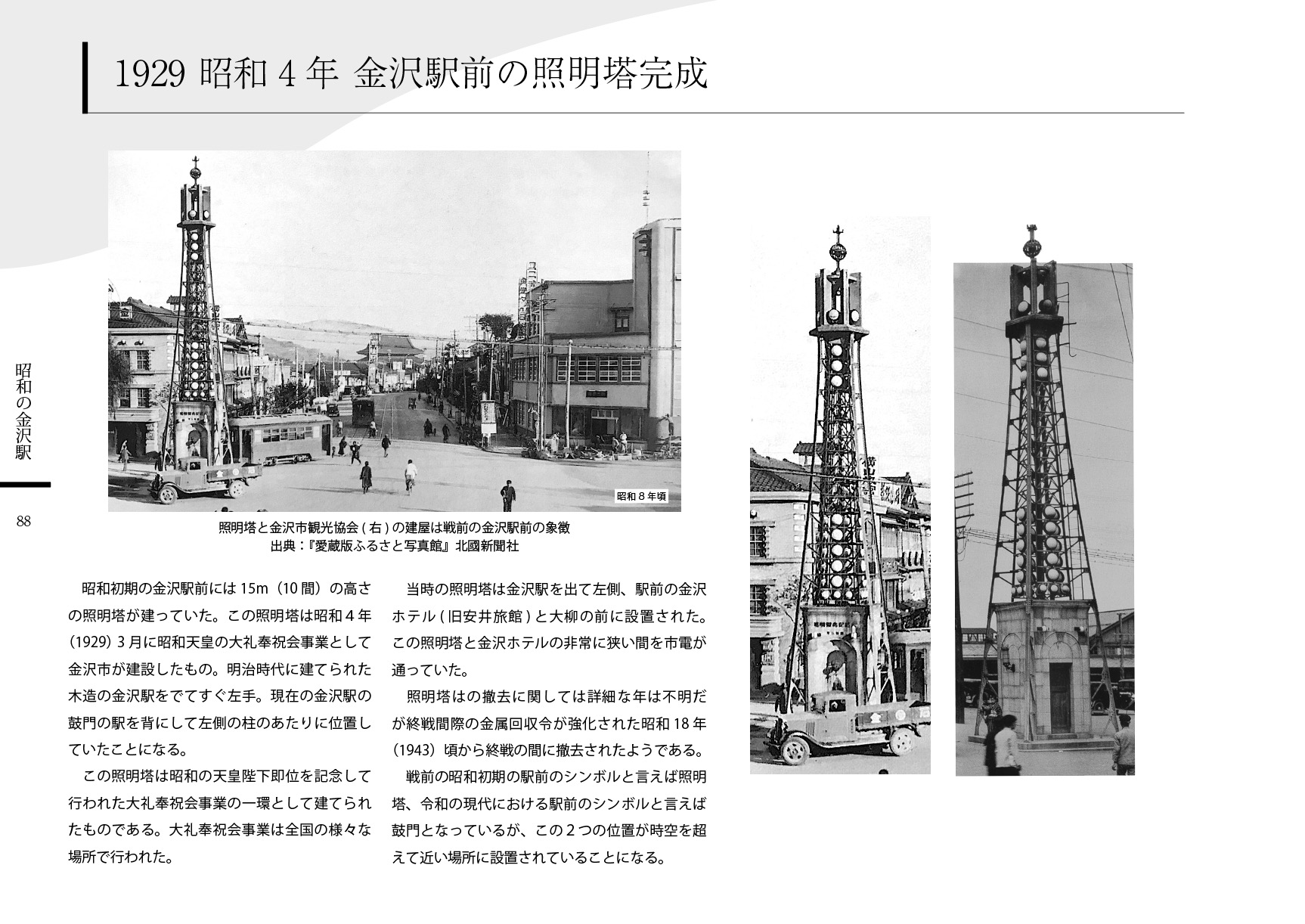

昭和初期の金沢駅前には15m(10間)の高さの照明塔が建っていた。この照明塔は昭和4年(1929) 3月に昭和天皇の大礼奉祝会事業として金沢市が建設したもの。明治時代に建てられた木造の金沢駅をでてすぐ左手。現在の金沢駅の鼓門の駅を背にして左側の柱のあたりに位置していたことになる。

この照明塔は昭和の天皇陛下即位を記念して行われた大礼奉祝会事業の一環として建てられたものである。大礼奉祝会事業は全国の様々な場所で行われた。

当時の照明塔は金沢駅を出て左側、駅前の金沢ホテル(旧安井旅館)と大柳の前に設置された。この照明塔と金沢ホテルの非常に狭い間を市電が通っていた。

照明塔はの撤去に関しては詳細な年は不明だが終戦間際の金属回収令が強化された昭和18年 (1943)頃から終戦の間に撤去されたようである。

戦前の昭和初期の駅前のシンボルと言えば照明塔、令和の現代における駅前のシンボルと言えば鼓門となっているが、この2つの位置が時空を超えて近い場所に設置されていることになる。

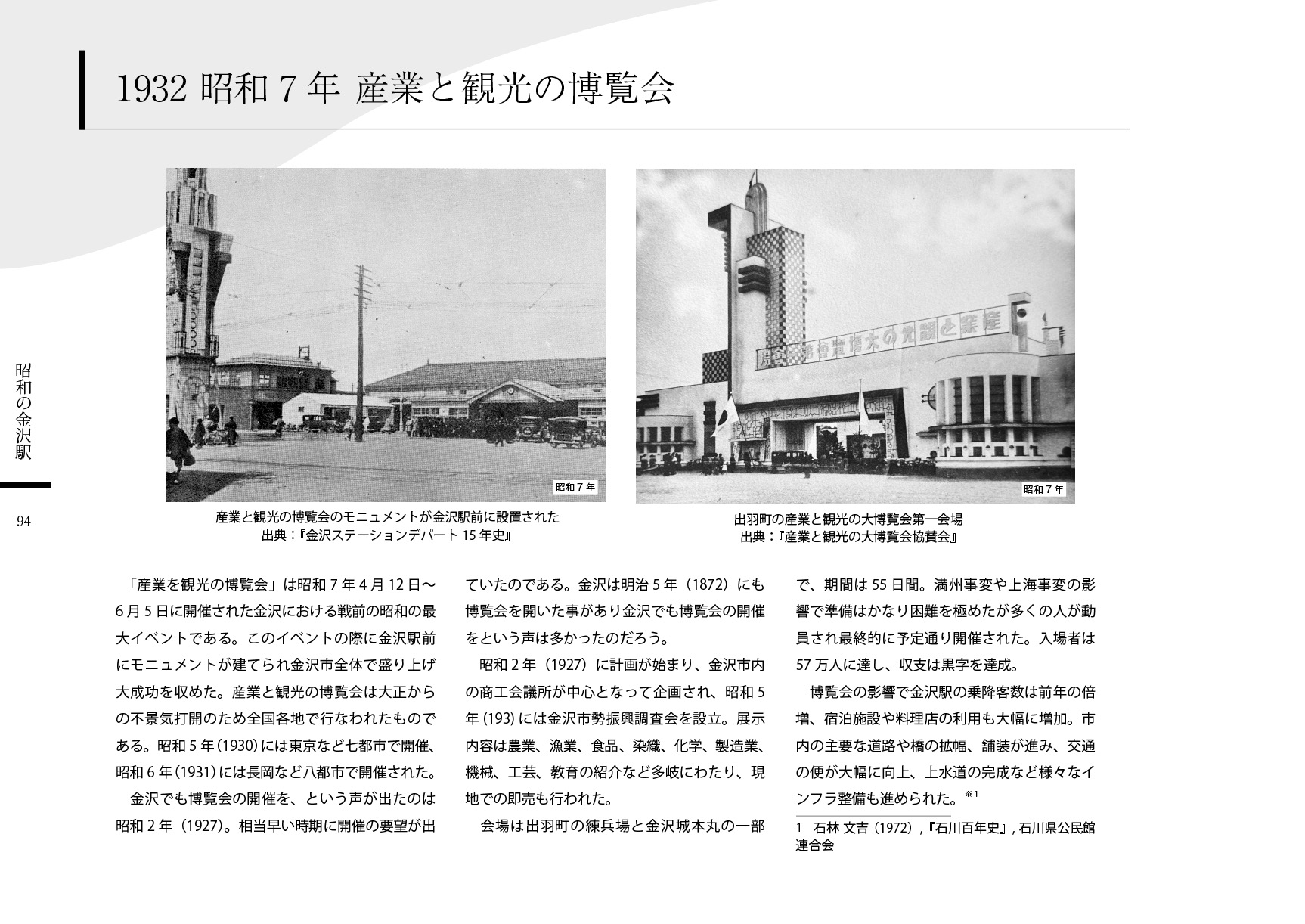

「産業を観光の博覧会」は昭和7年4月12日~6月5日に開催された金沢における戦前の昭和の最大イベントである。このイベントの際に金沢駅前にモニュメントが建てられ金沢市全体で盛り上げ大成功を収めた。産業と観光の博覧会は大正からの不景気打開のため全国各地で行なわれたものである。昭和5年(1930)には東京など七都市で開催、昭和6年(1931)には長岡など八都市で開催された。

金沢でも博覧会の開催を、という声が出たのは昭和2年(1927)。相当早い時期に開催の要望が出ていたのである。金沢は明治5年(1872)にも博覧会を開いた事があり金沢でも博覧会の開催をという声は多かったのだろう。

昭和2年(1927)に計画が始まり、金沢市内の商工会議所が中心となって企画され、昭和5年(193)には金沢市勢振興調査会を設立。展示内容は農業、漁業、食品、染織、化学、製造業、機械、工芸、教育の紹介など多岐にわたり、現地での即売も行われた。

会場は出羽町の練兵場と金沢城本丸の一部で、期間は55日間。満州事変や上海事変の影響で準備はかなり困難を極めたが多くの人が動員され最終的に予定通り開催された。入場者は57万人に達し、収支は黒字を達成。

博覧会の影響で金沢駅の乗降客数は前年の倍増、宿泊施設や料理店の利用も大幅に増加。市内の主要な道路や橋の拡幅、舗装が進み、交通の便が大幅に向上、上水道の完成など様々なインフラ整備も進められた。

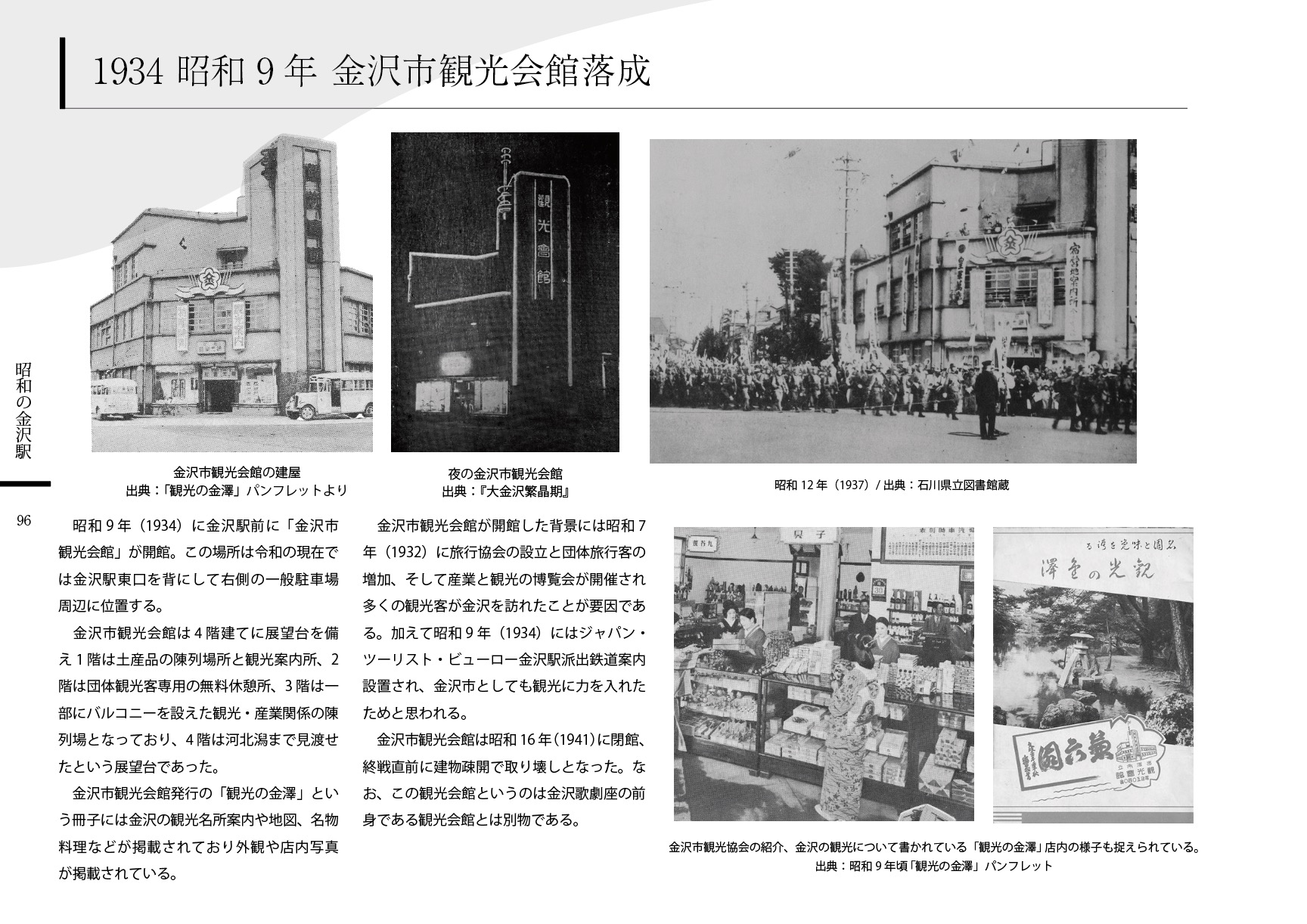

昭和9年(1934)に金沢駅前に「金沢市観光会館」が開館。この場所は令和の現在では金沢駅東口を背にして右側の一般駐車場周辺に位置する。

金沢市観光会館は4階建てに展望台を備え1階は土産品の陳列場所と観光案内所、2階は団体観光客専用の無料休憩所、3階は一部にバルコニーを設えた観光・産業関係の陳列場となっており、4階は河北潟まで見渡せたという展望台であった。

金沢市観光会館発行の「観光の金澤」という冊子には金沢の観光名所案内や地図、名物料理などが掲載されており外観や店内写真が掲載されている。

金沢市観光会館が開館した背景には昭和7年(1932)に旅行協会の設立と団体旅行客の増加、そして産業と観光の博覧会が開催され多くの観光客が金沢を訪れたことが要因である。加えて昭和9年(1934)にはジャパン・ツーリスト・ビューロー金沢駅派出鉄道案内設置され、金沢市としても観光に力を入れたためと思われる。

金沢市観光会館は昭和16年(1941)に閉館、 終戦直前に建物疎開で取り壊しとなった。なお、この観光会館というのは金沢歌劇座の前身である観光会館とは別物である。

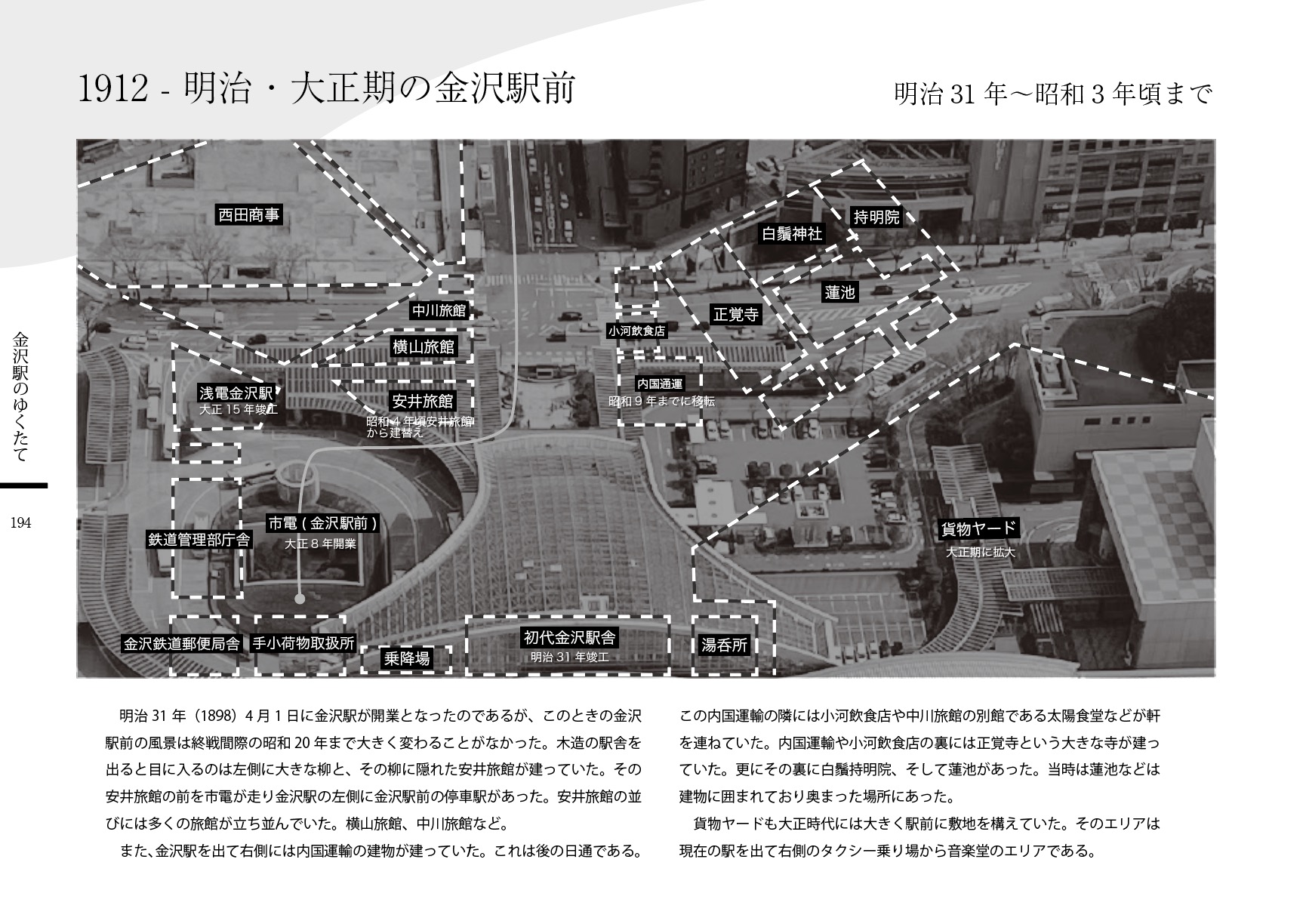

明治31 年(1898)4月1日に金沢駅が開業となったのであるが、このときの金沢駅前の風景は終戦間際の昭和20年まで大きく変わることがなかった。木造の駅舎を出ると目に入るのは左側に大きな柳と、その柳に隠れた安井旅館が建っていた。その安井旅館の前を市電が走り金沢駅の左側に金沢駅前の停車駅があった。安井旅館の並びには多くの旅館が立ち並んでいた。横山旅館、中川旅館など。

また、金沢駅を出て右側には内国運輸の建物が建っていた。これは後の日通である。この内国運輸の隣には小河飲食店や中川旅館の別館である太陽食堂などが軒を連ねていた。内国運輸や小河飲食店の裏には正覚寺という大きな寺が建っていた。更にその裏に白鬚持明院、そして蓮池があった。当時は蓮池などは建物に囲まれており奥まった場所にあった。

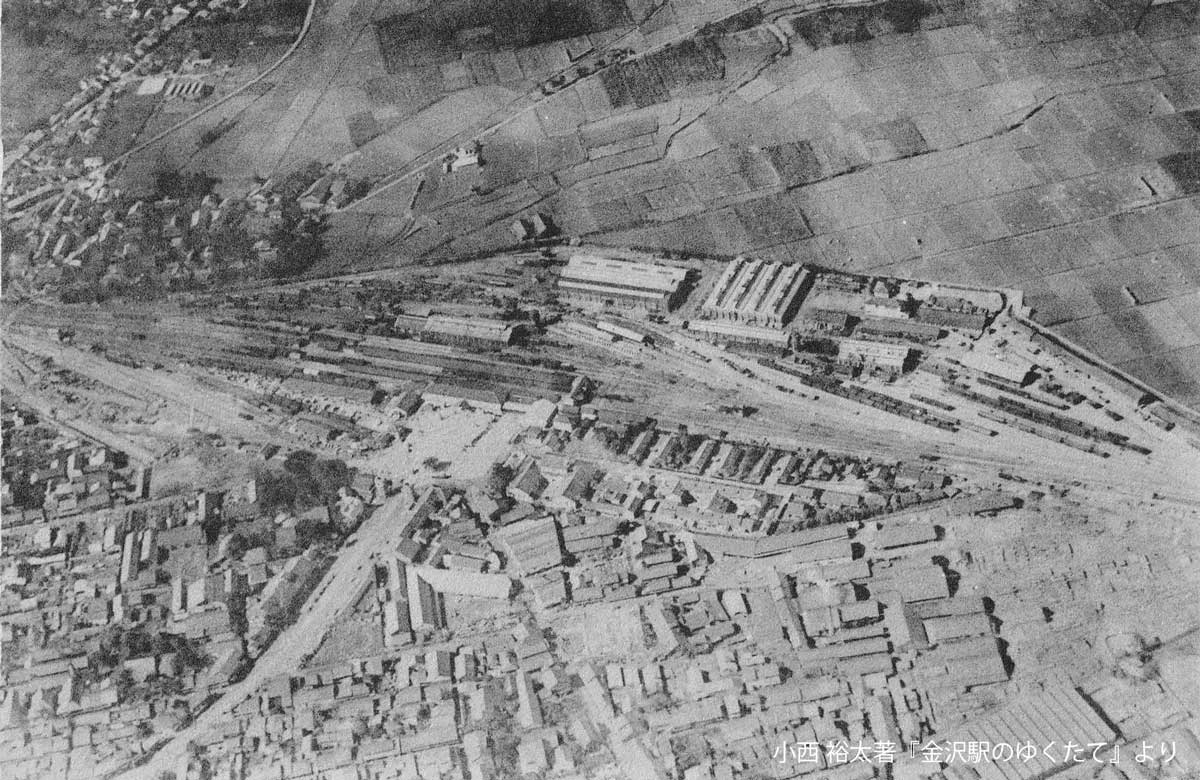

貨物ヤードも大正時代には大きく駅前に敷地を構えていた。そのエリアは現在の駅を出て右側のタクシー乗り場から音楽堂のエリアである。

現在は発売前となっています。Amazonでの予約販売を開始しました。発売後はうつのみや直営店、トーハン書店、日販系書店での販売予定。【冊数に限りがあります】

Amazonで予約登録